Разломы - это трещины в земной коре, где породы по обе стороны трещины скользят друг по другу.

Иногда трещины крошечные, тонкие, как волос, с едва заметным движением между слоями породы. Но разломы могут быть и длиной в сотни миль, как, например, разлом Сан-Андреас в Калифорнии и Анатолийский разлом в Турции, которые видны из космоса.

Три типа неисправностей

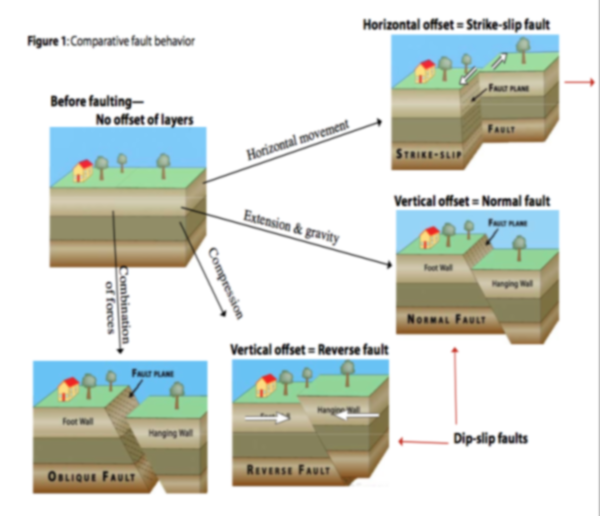

Существует три вида разломов: ударно-надвиговые, нормальные и надвиговые (обратные), - говорит Николас ван дер Эльст, сейсмолог из Обсерватории Земли Ламонт-Доэрти Колумбийского университета в Палисейдс, штат Нью-Йорк. Каждый тип является результатом воздействия различных сил, которые толкают или тянут кору, заставляя породы скользить вверх, вниз или мимо друг друга.

"Каждый из них описывает различные виды относительного движения", - сказал ван дер Эльст.

Разломы ударного скольжения возникают там, где породы скользят друг по другу в горизонтальном направлении, при этом вертикальное движение практически отсутствует. Оба разлома - Сан-Андреас и Анатолийский, которые разорвались во время землетрясения в феврале 2023 года в Турции, являются разломами ударного скольжения.

Нормальные разломы создают пространство. Два блока земной коры раздвигаются, растягивая кору в долину. Провинция Basin and Range в Северной Америке и Восточно-Африканская рифтовая зона - два известных региона, где нормальные разломы раздвигают земную кору.

Обратные разломы, также называемые разломами надвига, сдвигают один блок земной коры на другой. Такие разломы часто встречаются в зонах столкновений, где тектонические плиты сталкивают горные хребты, такие как Гималаи и Скалистые горы.

Разломы ударного скольжения обычно вертикальны, в то время как нормальные и обратные разломы часто располагаются под углом к поверхности Земли. Различные типы разломов могут также сочетаться в одном событии, когда во время землетрясения один разлом движется как вертикально, так и по простиранию;

Все разломы связаны с движением тектонических плит Земли. Самые крупные разломы отмечают границу между двумя плитами.

При взгляде сверху они выглядят как широкие зоны деформации, где множество разломов сплетены вместе. "Границы плит постоянно растут и изменяются, поэтому эти разломы развивают перегибы и изгибы, скользя друг мимо друга, что порождает новые разломы", - сказал ван дер Эльст.

Границы плит, где одна тектоническая плита погружается под другую, называются зонами субдукции. Зоны субдукции порождают одни из самых мощных землетрясений на Земле. Например, землетрясение Тохоку 2011 года и землетрясение Банда-Ачех 2004 года в Индонезии произошли из-за разрывов в надвиговых разломах в зонах субдукции.

Отдельные линии разломов обычно более узкие, чем их длина или глубина. Большинство землетрясений происходит на глубине менее 50 миль (80 км) под поверхностью Земли. Самые глубокие землетрясения происходят на обратных разломах на глубине около 375 миль (600 км) под поверхностью. Ниже этой глубины горные породы, вероятно, слишком теплые, чтобы разломы могли генерировать достаточное трение для возникновения землетрясений, сказал ван дер Эльст.

Крупнейший открытый разлом Земли

Уже почти столетие ученые знают об океанской бездне глубиной 4,47 мили (7,2 км) — известной как "Вебер Дип" — расположенной у побережья восточной Индонезии в море Банда. Но до недавнего времени они не могли объяснить, как она оказалась такой глубокой.

Глубина Вебера - это самая глубокая точка в океане, которая не находится во впадине; впадины образуются во время субдукции двух тектонических плит — когда одна скользит под другой. Однако, согласно New Atlas. , Weber Deep является преддуговым бассейном, который, по сути, представляет собой впадину, расположенную перед дугой Банда (изогнутая цепь вулканических островов);

Этот разлом Banda Detachment представляет собой разрыв в океаническом дне, который обнажается на площади более 23 166 квадратных миль (60 000 квадратных километров). Фактически, в некоторых районах раздвижение было настолько сильным, что не осталось никаких следов океанической коры, сообщает New Atlas.

Дополнительные репортажи подготовила Трейси Педерсен, автор материала Live Science.